Populäre Inhalte scheitern am Kassenhäuschen

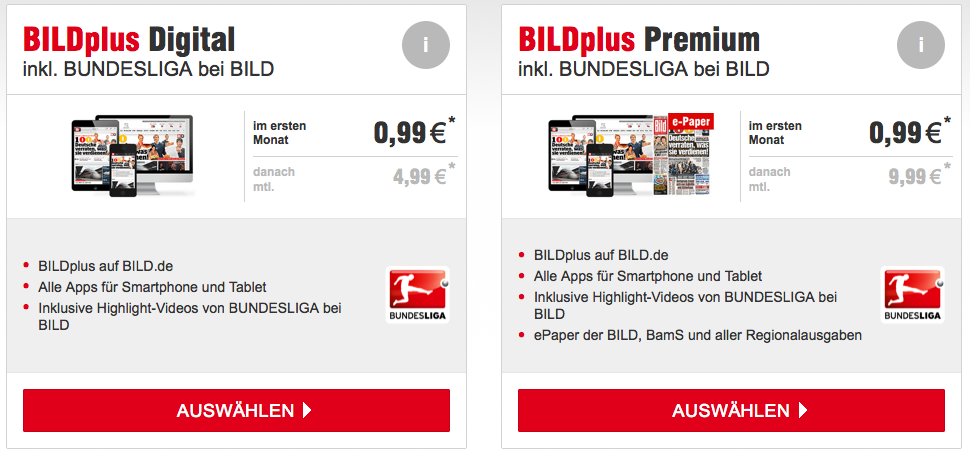

Springer macht ernst. Sobald die kostenpflichtigen iPhone-Apps für Bild.de und Welt.de im AppStore sind, soll der Nutzer die Onlineangebote der Zeitungen nicht mehr kostenlos im Safari-Browser aufrufen können. Mit B.Z. online testet Springer bereits eine kostenpflichtige Medien-App. Die deutsche Verlagslandschaft will ihre Inhalte nicht länger im mobilen Web „verschenken“.

Ein mutiger Schritt und ein interessanter Versuch. Die schmerzhaften Erfahrungen mit Paid Content nach dem Platzen der New Economy-Blase erinnert wohl keiner der Springer-Manager. Vor rund sieben Jahren versuchten schon mal Verlage, ihre Leser für Onlineinhalte zur Kasse zu bitten. Mir ist kein Beispiel bekannt, das nachhaltig erfolgreich war oder bis heute existiert.

Ich werde einfach einen Bogen um die Springer-Apps machen. Das mache ich heute schon mit Bild.de. Auf der Seite locken bis zu vier Videofenster bei einem Artikel. In jedem Fenster muss ich mir vorab einen Werbespot anschauen. Das ist einfach zu viel und erzeugt bei mir Reaktanz. Die Seite verkommt mit ihren diversen Volks-Angeboten sowieso zu einem zweiten Tchibo. Inhalte und Werbung auseinander zu halten, fällt immer schwerer.

Kostenlos ist keine Erfindung des Internets

Schluss mit der Kostenloskultur lautet das Motto der Verlagsmanager. Auf Podien geißeln sie den Geburtsfehler des Internets. Alles gibt es immer umsonst. Stimmt, aber die Verlage machen das in der Printwelt nicht großartig anders. Dem Nutzer wurde beigebracht: Journalistische Inhalte sind nichts wert. Wenn ich fliege, werden mir diverse Tageszeitungen und Magazine nachgeschmissen. Wenn ich morgens ins Schwimmbad gehe, liegt da öfters das Hamburger Abendblatt. Wenn ich mir ein Jahresabo der Wirtschaftswoche bestelle, bekomme ich 140 Euro in Bar zurück. Damit kosten mich die erstklassigen Informationen aus Wirtschaft gerade mal 1,88 Euro pro Ausgabe. Der jüngste Coup: Die Süddeutsche Zeitung lädt mich per Brief zur Teilnahme an einer Marktstudie ein. Dafür bekomme ich 200 Euro! Einzige Bedingung, ich muss ein Jahres-Abo abschließen. Im Klartext: 40 Prozent Rabatt für das Abo. Über Jahre hinweg haben sich die Verlagsmanager bemüht, die Geldbörse der Leser zu schonen. Das System funktionierte anders: Hauptsache eine hohe Auflage, gern auch mit Methoden aus dem Graubereich, um Anzeigenplätze teuer verkaufen zu können. Denn hier wurde der Umsatz gemacht. Jetzt bleiben Anzeigen aus und das schmerzt.

Einer macht´s immer für umsonst

Natürlich muss Leistung bezahlt werden. Natürlich ist es teuer, eine Redaktion zu betreiben und Journalisten recherchieren zu lassen. Doch wenn man dem Leser jahrelang seine anzeigenfinanzierten Inhalte zum Spotpreis vor die Augen wirft, wird er kaum einsehen, in iPhone-Apps dafür zu bezahlen – auch keine Cent-Beträge. Ich rede hier von der klassischen Zeitungsmeldung aus Politik und Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Dazu gehört auch die Boulevardschlagzeile über ein Popsternchen und die Klatsch-Meldung einer Promi-Scheidung. Für all diese Dinge wird niemand bezahlen. Es wird immer einen geben, der die Meldungen umsonst verbreitet. Insbesondere weil bei den meisten Nachrichten ein Politiker, Unternehmer, Schauspieler oder Musiker daran interessiert ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Anbieter wie Web.de, gmx, AOL, Yahoo, T-Online, MSN und wie sie alle heißen, werden diese Meldungen verbreiten, um ein möglichst großes Publikum zu bedienen – und zwar kostenlos.

Paid-Content funktioniert

Ja, ich glaube an Paid Content. Bei der Stiftung Warentest funktioniert das wunderbar, weil der Nutzen für den Leser vorhanden ist. Es macht Sinn 2,50 Euro für den Testbericht zu investieren, bevor man für 600 Euro einen Kaffeevollautomaten kauft. Es funktioniert bei Immobilien-Zwangsversteigerungen. Es funktioniert bei Apple. Die verkaufen sehr erfolgreich Musik, Software, Filme und Serien. Zukünftig sicher auch Bücher und vielleicht sogar einige Magazininhalte. Als Paradebeispiel im Web muss immer das Wall Street Journal (WSJ) in Sachen Paid Content herhalten. Doch kenne ich kein deutsches Medium, das mit dem WSJ vergleichbar wäre. Die haben tatsächlich häufig exklusive Artikel und eine sehr spitze Zielgruppe in den Top-Etagen der Unternehmen. Außerdem ist das WSJ in Sachen “Kassenhäuschen” über die Jahre ständig vor und zurück gerudert. Derzeit fahren sie wieder einen restriktiveren Kurs.

Redaktionen sparen sich zu Tode

Der Leser zahlt doch nur für etwas, bei dem er einen Nutzen sieht – wertvolle Informationen also. Aktuell sägen jedoch die Verlage an dem Ast, auf dem sie sitzen. Die Redaktionsmannschaften wurden so zusammengespart und verkleinert, dass Redakteure gerade eben die Seiten ohne viel Aufwand für Recherche und mit umso mehr Agentur- und PR-Material gefüllt bekommen. Damit geht die Exklusivität der Inhalte schon mal flöten. Die freien Autoren bekommen kaum noch Aufträge oder werden mit einem Taschengeld abgespeist. Dafür lassen sich keine aufwändigen Recherchen betreiben. Die Differenzierung zum (Online-)Wettbewerb, also das oberste Gebot für eine Überlebenssicherung, wird derzeit von den meisten Verlagshäusern sträflich vernachlässigt.

Verlust des Expertenstatus

Ihren Status als Experten verlieren die Redaktionen ebenfalls. Ein Redakteur kümmert sich heute um das iPhone, morgen um das Palm Pre und übermorgen um ein Android-Smartphone. Die Zeit, sich intensiv mit einem Thema auseinander zu setzen, hat er nicht. Anders die Blogger: Wohl kaum ein Journalist befasst so intensiv mit dem iPhone, wie ich das hier mache. Ergebnis: Wenn man „iPhone SIM-Karte einlegen“ bei Google eingibt, steht meine Anleitung dazu ganz oben. So ist es auch bei anderen Themen: Orchideenzucht, Seidenmalerei oder DSL-Anschluss einrichten. Es gibt immer einen Blogger, der es besser weiß. Hier lauert die inhaltliche Gefahr für die Verlage.

Verlust der Wächterfunktion

Nicht die Wirtschaftskrise ist der Hauptgrund für das Ausbleiben der Anzeigen. Die Krise überdeckt ein strukturelles Problem. Die Medien haben ihre Funktion als Wächter (Gatekeeper) größtenteils eingebüsst. Früher brauchten Unternehmen Zeitungen und Zeitschriften, um ihre Botschaften an die Kunden zu bringen, sei es in Anzeigen und Artikeln. Nun haben Unternehmen bei ihrer Kommunikation die Auswahl zwischen Webseiten, Netzwerken, Blogs und eigenem Twitter-Stream.

Anzeigenplätze in gedruckten Medien waren wertvoll, weil es eine Begrenzung gab. Man konnte nicht unendlich viele Seiten drucken und an den Kiosk liefern. Im Web ist Platz ohne Ende. Jede Botschaft findet ihren Weg. Mit diesem Überfluss muss ein Verlag erst lernen zu leben.

Verhaftet in der Print-Denke

Wir schwer sich die Verlage mit dem Loslassen vom Papier tun, bewies Gruner + Jahr bei der Einführung seiner drei Männer-Magazine Beef, Business Punk und Gala Men. Alle drei Titel starteten mit einem rudimentären Webauftritt. Wobei die Zielgruppe, in unterschiedlicher Ausprägung, ihre Informationen auf Webseiten, bei Facebook, Twitter, YouTube und als iPhone App beziehen. Einem Verlag sollte es um zielgruppenspezifische Verbreitung von Inhalten gehen. Das Transportmedium dürfte ihm egal sein. Warum klebt G+J so stark am Papier? Die Erlöse, höre ich Kritiker schreien. Aber die Umsätze folgen den Massen. Natürlich werden Facebook und Twitter, YouTube und MySpace dazu übergehen müssen, Anzeigenerlöse mit denen zu teilen, die mit ihren Inhalten Nutzer anlocken, wie es Apple mit seinen App-Entwicklern macht. Außerdem ist die wertvollste Währung unserer Zeit Aufmerksamkeit. Wer Augenpaar via Netzwerken und Microblogging wieder zurück auf seine Webseite lenkt, wird das auch vermarkten können.

Die Suchmaschine soll bezahlen

Doch was machen die deutschen Verleger? Sie fordern Geld von einer Suchmaschine. Unfassbar, dabei bringt ihnen Google Traffic und klaut nicht einen einzigen Artikel. Bei iPhone-Fan.de kommen 50 bis 60 Prozent der Leser via Google. Bei den Verlagen dürfte es nicht viel anders sein. Wenn die Verlage wirklich meinen, Google beraubt sie, dann sollten Sie einfach den Suchroboter mit einem einfachen Meta-Tag „noindex“ von ihren Seiten ausschließen. Wenn ich mich nicht täusche, hat das bislang kein Verlag gewagt.

Die Forderung einer Umsatzbeteiligung erscheint lächerlich. Der SEO-Optimierer The Reach Group hat untersucht, wie hoch der Anteil von Verlagsinhalten bei Suchergebnissen ist. Dazu hat er die 1.000 Webseiten der deutschen Verlags-Unterzeichner der Hamburger Erklärung aus dem Google-Index gefilert. Das niederschmetternde Ergebnis: Gerade mal fünf Prozent der Treffer einer Suche stammen von Verlagen.

Diese Analyse und ihre Schlüsse fallen mir als Journalist nicht leicht. Schließlich lebe auch ich vom Verkauf meiner Texte. Doch wir erleben einen epochalen Wandel der Mediennutzung. Dabei werden etliche Printtitel, vielleicht auch ganze Verlage, nicht überleben. Dem Leser Apps zu verkaufen, die nüchtern betrachtet gepimpte Webseiten sind, ist kein Ausweg. Zumal nutzwertige oder exklusive Inhalte zu besitzen, eine Illusion ist, der viele Verlagsmanager erliegen. Weil die wahren Besitzer exklusiver Informationen keinen Gatekeeper mehr benötigen, freuen wir uns schon mal auf die Stiftung Warentest-, Tokio Hotel-, Bayern München-, Formel 1 und Ashton Kutscher-App.

Springer macht ernst. Sobald die kostenpflichtigen iPhone-Apps für Bild.de und Welt.de im AppStore sind, soll der Nutzer die Onlineangebote der Zeitungen nicht mehr kostenlos im Safari-Browser aufrufen können. Mit bz-berlin.de testet Springer bereits eine kostenpflichtige Medien-App. Die deutsche Verlagslandschaft will ihre Inhalte nicht länger im mobilen Web „verschenken“.

Ein mutiger Schritt und ein interessanter Versuch. Die schmerzhaften Erfahrungen mit Paid Content nach dem Platzen der New Economy-Blase erinnert wohl keiner der Springer-Manager. Vor rund sieben Jahren versuchten schon mal Verlage, ihre Leser für Onlineinhalte zur Kasse zu bitten. Mir ist kein Beispiel bekannt, das nachhaltig erfolgreich war oder bis heute existiert.

Ich werde einfach einen Bogen um die Springer-Apps machen. Das mache ich heute schon mit Bild.de. Auf der Seite locken bis zu vier Videofenster bei einem Artikel. In jedem Fenster muss ich mir vorab einen Werbespot anschauen. Das ist einfach zu viel und erzeugt bei mir Reaktanz. Die Seite wirkt auf mich mit ihren diversen Volks-Angeboten eh wie ein zweites Tchibo. Inhalte und Werbung auseinander zu halten, fällt mir immer schwerer.

Kostenlos ist keine Erfindung des Internets

Schluss mit der Kostenloskultur lautet das Motto der Verlagsmanager. Auf Podien geißeln sie den Geburtsfehler des Internets. Alles gibt es immer umsonst. Stimmt, aber die Verlage machen das in der Printwelt nicht großartig anders. Dem Nutzer wurde beigebracht: Journalistische Inhalte sind nichts wert. Wenn ich fliege, werden mir diverse Tageszeitungen und Magazine nachgeschmissen. Wenn ich morgens ins Schwimmbad gehe, liegt da öfters das Hamburger Abendblatt. Wenn ich mir ein Jahresabo der Wirtschaftswoche bestelle, bekomme ich 140 Euro in Bar zurück. Damit kosten mich die erstklassigen Informationen aus Wirtschaft gerade mal 1,88 Euro pro Ausgabe. Der jüngste Coup: Die Süddeutsche Zeitung lädt mich per Brief zur Teilnahme an einer Marktstudie ein. Dafür bekomme ich 200 Euro! Einzige Bedingung, ich muss ein Jahres-Abo abschließen. Im Klartext: 40 Prozent Rabatt für das Abo. Über Jahre hinweg haben sich die Verlagsmanager bemüht, die Geldbörse der Leser zu schonen. Das System funktionierte anders: Hauptsache eine hohe Auflage, gern auch mit Methoden aus dem Graubereich, um Anzeigenplätze teuer verkaufen zu können. Denn hier wurde der Umsatz gemacht. Jetzt bleiben Anzeigen aus und das schmerzt.

Einer macht´s immer für umsonst

Natürlich muss Leistung bezahlt werden. Natürlich ist es teuer, eine Redaktion zu betreiben und Journalisten recherchieren zu lassen. Doch wenn man dem Leser jahrelang seine anzeigenfinanzierten Inhalte zum Spotpreis vor die Augen wirft, wird er kaum einsehen, in iPhone-Apps dafür zu bezahlen – auch keine Cent-Beträge. Ich rede hier von der klassischen Zeitungsmeldung aus Politik und Gesellschaft, Kultur und Wirtschaft. Dazu gehört auch die Boulevardschlagzeile über ein Popsternchen und die Klatsch-Meldung einer Promi-Scheidung. Für all diese Dinge wird niemand bezahlen. Es wird immer einen geben, der die Meldungen umsonst verbreitet. Insbesondere weil bei den meisten Nachrichten ein Politiker, Unternehmer, Schauspieler oder Musiker daran interessiert ist, möglichst viele Menschen zu erreichen. Anbieter wie Web.de, gmx, AOL, Yahoo, T-Online, MSN und wie sie alle heißen, werden diese Meldungen verbreiten, um ein möglichst großes Publikum zu bedienen – und zwar kostenlos.

Paid-Content funktioniert

Ja, ich glaube an Paid Content. Bei der Stiftung Warentest funktioniert das wunderbar, weil der Nutzen für den Leser vorhanden ist. Es macht Sinn 2,50 Euro für den Testbericht zu investieren, bevor man für 600 Euro einen Kaffeevollautomaten kauft. Es funktioniert bei Immobilien-Zwangsversteigerungen. Es funktioniert bei Apple. Die verkaufen sehr erfolgreich Musik, Software, Filme und Serien. Zukünftig sicher auch Bücher und vielleicht sogar einige Magazininhalte. Als Paradebeispiel im Web muss immer das Wall Street Journal (WSJ) in Sachen Paid Content herhalten. Doch kenne ich kein deutsches Medium, das mit dem WSJ vergleichbar wäre. Die haben tatsächlich häufig exklusive Artikel und eine sehr spitze Zielgruppe in den Top-Etagen der Unternehmen. Außerdem ist das WSJ in Sachen “Kassenhäuschen” über die Jahre ständig vor und zurück gerudert. Derzeit fahren sie wieder einen restriktiveren Kurs.

Redaktionen sparen sich zu Tode

Der Leser zahlt doch nur für etwas, bei dem er einen Nutzen sieht – wertvolle Informationen also. Aktuell sägen jedoch die Verlage an dem Ast, auf dem sie sitzen. Die Redaktionsmannschaften wurden so zusammengespart und verkleinert, dass Redakteure gerade eben die Seiten ohne viel Aufwand für Recherche und mit umso mehr Agentur- und PR-Material gefüllt bekommen. Damit geht die Exklusivität der Inhalte schon mal flöten. Die freien Autoren bekommen kaum noch Aufträge oder werden mit einem Taschengeld abgespeist. Dafür lassen sich keine aufwändigen Recherchen betreiben. Die Differenzierung zum (Online-)Wettbewerb, also das oberste Gebot für eine Überlebenssicherung, wird derzeit von den meisten Verlagshäusern sträflich vernachlässigt.

Verlust des Expertenstatus

Ihren Status als Experten verlieren die Redaktionen ebenfalls. Ein Redakteur kümmert sich heute um das iPhone, morgen um das Palm Pre und übermorgen um ein Android-Smartphone. Die Zeit, sich intensiv mit einem Thema auseinander zu setzen, hat er nicht. Anders die Blogger: Wohl kaum ein Journalist befasst so intensiv mit dem iPhone, wie ich das hier mache. Ergebnis: Wenn man „iPhone SIM-Karte einlegen“ bei Google eingibt, steht meine Anleitung dazu ganz oben. So ist es auch bei anderen Themen: Orchideenzucht, Seidenmalerei oder DSL-Anschluss einrichten. Es gibt immer einen Blogger, der es besser weiß. Hier lauert die inhaltliche Gefahr für die Verlage.

Verlust der Wächterfunktion

Nicht die Wirtschaftskrise ist der Hauptgrund für das Ausbleiben der Anzeigen. Die Krise überdeckt ein strukturelles Problem. Die Medien haben ihre Funktion als Wächter (Gatekeeper) größtenteils eingebüsst. Früher brauchten Unternehmen Zeitungen und Zeitschriften, um ihre Botschaften an die Kunden zu bringen, sei es in Anzeigen und Artikeln. Nun haben Unternehmen bei ihrer Kommunikation die Auswahl zwischen Webseiten, Netzwerken, Blogs und eigenem Twitter-Stream. Anzeigenplätze in gedruckten Medien waren wertvoll, weil es eine Begrenzung gab. Man konnte nicht unendlich viele Seiten drucken und an den Kiosk liefern. Im Web ist Platz ohne Ende. Jede Botschaft findet ihren Weg. Mit diesem Überfluss muss ein Verlag erst lernen zu leben.

Verhaftet in der Print-Denke

Wie schwer sich die Verlage mit dem Loslassen vom Papier tun, bewies Gruner + Jahr bei der Einführung seiner drei Männer-Magazine Beef, Business Punk und Gala Men. Alle drei Titel starteten mit einem rudimentären Webauftritt. Wobei die Zielgruppe, in unterschiedlicher Ausprägung, ihre Informationen auf Webseiten, bei Facebook, Twitter, YouTube und als iPhone App beziehen. Einem Verlag sollte es um zielgruppenspezifische Verbreitung von Inhalten gehen. Das Transportmedium dürfte ihm egal sein. Warum klebt G+J so stark am Papier? Die Erlöse, höre ich Kritiker schreien. Aber die Umsätze folgen den Massen. Natürlich werden Facebook und Twitter, YouTube und MySpace dazu übergehen müssen, Anzeigenerlöse mit denen zu teilen, die mit ihren Inhalten Nutzer anlocken, wie es Apple mit seinen App-Entwicklern macht. Außerdem ist Aufmerksamkeit die wertvollste Währung unserer Zeit. Wer Augenpaare via Netzwerken und Microblogging wieder zurück auf seine Webseite lenkt, wird das auch vermarkten können.

Die Suchmaschine soll bezahlen

Doch was machen die deutschen Verleger? Sie fordern Geld von einer Suchmaschine. Unfassbar, dabei bringt ihnen Google Traffic und klaut nicht einen einzigen Artikel. Bei iPhone-Fan.de kommen 50 bis 60 Prozent der Leser via Google. Bei den Verlagen dürfte es nicht viel anders sein. Wenn die Verlage wirklich meinen, Google beraubt sie, dann sollten Sie den Suchroboter mit einem einfachen Meta-Tag „noindex“ von ihren Seiten ausschließen. Wenn ich mich nicht täusche, hat das bislang kein Verlag gewagt. Die Forderung einer Umsatzbeteiligung erscheint lächerlich. Der SEO-Optimierer The Reach Group hat untersucht, wie hoch der Anteil von Verlagsinhalten bei Suchergebnissen ist. Dazu hat er die 1.000 Webseiten der deutschen Verlags-Unterzeichner der Hamburger Erklärung aus dem Google-Index gefilert. Das niederschmetternde Ergebnis: Gerade mal fünf Prozent der Treffer einer Suche stammen von Verlagen.

Diese Analyse und ihre Schlüsse fallen mir als Journalist nicht leicht. Schließlich lebe auch ich vom Verkauf meiner Texte. Doch wir erleben einen epochalen Wandel der Mediennutzung. Dabei werden etliche Printtitel, vielleicht auch ganze Verlage, nicht überleben. Dem Leser Apps zu verkaufen, die nüchtern betrachtet gepimpte Webseiten sind, ist kein Ausweg. Zumal nutzwertige oder exklusive Inhalte zu besitzen, eine Illusion ist, der viele Verlagsmanager erliegen. Weil die wahren Besitzer exklusiver Informationen keinen Gatekeeper mehr benötigen, freuen wir uns schon mal auf die Stiftung Warentest-, Tokio Hotel-, Bayern München-, Formel 1- und Ashton Kutscher-App.

Mit “Wächterfunktion” der Medien ist nicht das Gatekeeping gemeint. Gatekeeping ist das Filtern von Ideen, Wächterfunktion beschreibt die Funktion der Presse als “vierte Gewalt”, die die anderen drei Gewalten (Legislative, Exekutive, Judikative) überwacht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Ideen.

Sehr guter Artikel.

Bravo!

Gratuliere zu diesem hervorragenden Artikel. Wer für diese „Boulevard“-Artikel auch noch Geld bezahlt – selbst Schuld – oder hat zuviel

Klasse! Endlich mal zusammengefasst, was an der verlogenen Verlagsargumentation so aufstößt. Viele Manager in den Verlagen haben bis heute nicht kapiert, was um sie herum vorgeht. Und sie haben auch nicht aus der New Economy gelernt und die Zeit seitdem genutzt. Geiz, bzw. Sparen ist eben ungeil. Auf jeden Fall zerstört es Qualität oder bringt keine hervor. Aber auch viele schreibende Kollegen haben in den Redaktionen viel zu lange still gehalten, sich lieber gegen das Netz gewehrt oder den Kopf in den Sang gesteckt anstatt gegen die immer weiter voranschreitenden ökonomisch motivierten Einengungen ihrer Arbeit zu Felde zu ziehen,

Klar wird aus deinem Post auch, warum es sich lohnt, als freier Journalist eigene Wege zu gehen. Weiter so, Dirk!

Die Netzeitung wird dicht gemacht…passt das??

http://www.faz.net/s/Rub475F682E3FC24868A8A5276D4FB916D7/Doc~E5F56A6A1CBAC49B3B72D40E921509C95~ATpl~Ecommon~Scontent.html

Gut und verständlich auf den Punkt gebracht – Danke !

Wow – Ein toller Artikel.

Genialer Artikel.

Bravo, Herr Kunde,

selten habe ich so einen gut formulierten, klar strukturierten und allumfassenden Blog-Eintrag zum Thema “Paid Content” gelesen. Hoffentlich lesen den auch ein paar Verlags-Strategen.

Eine wirklich-wirklich gute Analyse/Beschreibung der Situation. Einer der besten Beiträge zum Thema überhaupt, wie ich finde. P-f-l-i-c-h-t-l-e-k-t-ü-r-e !